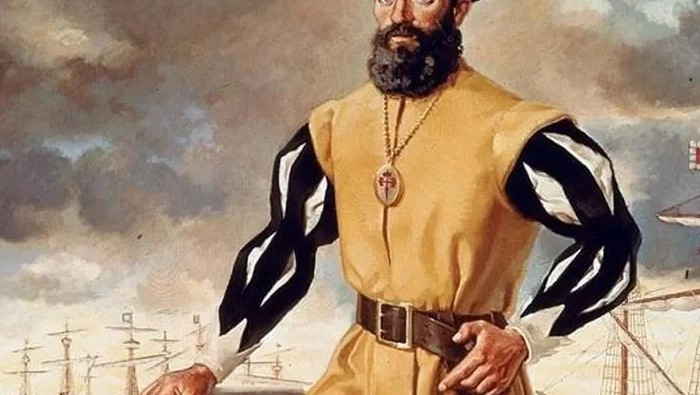

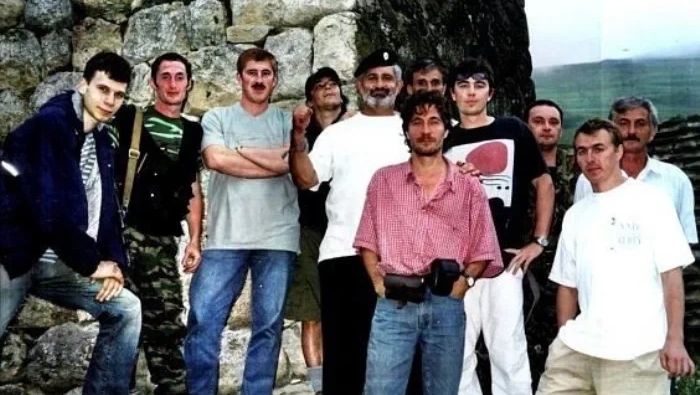

Хроника важных и интересных событий, произошедших в городе, стране и мире 20 сентября в разные годы, — в подборке корреспондента агентства «Минск-Новости». 1519 год. Мореплаватель Фернан Магеллан отправился в кругосветное путешествие Он отбыл из испанского порта Санлукар во главе флотилии из пяти судов («Тринидад», «Сан-Антонио», «Сантьяго», «Консепсион» и «Виктория») по направлению к Рио-де-Жанейро. Магеллан обогнул Америку с юга по открытому им проливу и вышел в океан, который потом назвал Тихим, поскольку за все четыре месяца плавания в его водах не случилось ни одного шторма. Это путешествие считается одним из величайших событий XVI века: отправившаяся на запад экспедиция вернулась обратно с востока и доказала таким образом, что Земля имеет форму шара; впервые европейцы пересекли самый большой из океанов — Тихий, открыв проход из Атлантики. Кроме того, в экспедиции выяснилось, что большую часть поверхности земли занимает не суша, как думали Колумб и его современники, а океаны. Новые знания были щедро оплачены человеческими жизнями: из тяжелейшего путешествия 6 сентября 1922 г. в испанскую гавань вернулась лишь горстка изможденных моряков — 18 человек на «Виктории» из 265 человек, покинувших ее на пяти кораблях три года назад. Среди них не было командира экспедиции — Магеллан погиб еще 27 апреля 1521 г. в схватке с туземцами филиппинского острова Мактан. Первое в истории кругосветное путешествие завершил соратник отважного мореплавателя капитан Хуан-Себастьян Элькан, который был удостоен особого герба с изображением земного шара, опоясанного лентой с надписью: «Ты первый обогнул меня». Вернувшихся встречали как героев. О лишениях, которые пришлось перенести морякам в экспедиции, можно судить по записям ее летописца Антонио Пигафетты. Вот небольшой фрагмент: «В продолжение трех месяцев и двадцати дней мы были совершенно лишены свежей пищи. Мы питались сухарями, но то уже не были сухари, а сухарная пыль, смешанная с червями, которые сожрали самые лучшие сухари. Она сильно воняла крысиной мочой. Мы пили желтую воду, которая гнила уже много дней. Мы ели также воловью кожу, покрывающую грот-грей, чтобы ванты не перетирались; от действия солнца, дождей и ветра она сделалась неимоверно твердой. Мы замачивали ее в морской воде в продолжение четырех-пяти дней, после чего клали на несколько минут на горячие угли и съедали ее. Мы часто питались древесными опилками. Крысы продавались по полдуката за штуку, но и за такую цену их невозможно было достать…» 1826 год. Недавно коронованный император Николай I принял в своей московской резиденции Александра Пушкина, который только вернулся из ссылки Эта встреча стала следствием письма Александра Сергеевича государю, в котором он просил разрешить ему выехать из Михайловского, где он пробыл уже два года, на лечение в Москву, Петербург или за границу. В ночь на 16 сентября в Михайловское прибыл нарочный от псковского губернатора с приказом: в сопровождении фельдъегеря Пушкин должен явиться в Москву. Рано утром 20-го числа бричка с поэтом проехала московскую заставу. Прямо с дороги Пушкина повели во дворец. Царь принял поэта наедине. Беседа продолжалась больше часа. Пушкин честно признался, что, окажись он в Петербурге 14 декабря 1825 г., «то стал бы в ряды мятежников», и не скрыл своей дружбы с Рылеевым, Пущиным и другими декабристами. Царь рассказал поэту о намечаемых реформах. Об этой встрече Николай I сказал: «Я нынче долго говорил с умнейшим человеком в России». Пушкин же в письме своей подруге помещице Прасковье Осиповой свидетельствовал: «Государь принял меня самым любезным образом». Царь объявил о прощении поэта. Отныне Пушкину было разрешено проживать в столицах (он поселился в Москве). Император освободил поэта от обычной цензуры, фактически став его личным цензором. 1946 год. Открытие первого Каннского кинофестиваля Перед началом Второй мировой войны единственным международным кинофорумом был фестиваль в Венеции. Он проходил под влиянием фашистского режима, узурпировавшего пол-Европы. Независимые европейские кинематографисты обратились с петицией к французскому правительству, в которой предложили организовать фестиваль, свободный от политических предрассудков. Первый Каннский кинофестиваль должен был открыться 1 сентября 1939 г., но в этот день началась Вторая мировая война. Повторный старт был взят только через семь лет, в 1946-м. Из 46 представленных в том году фильмов 11 (по ленте от каждой страны) были удостоены главной награды — Гран-при. От СССР приз получила картина Фридриха Эрмлера «Великий перелом». «Золотая пальмовая ветвь» как высшая награда стала присуждаться только с 1955 г. Среди отечественных картин первым ее лауреатом стала лента Михаила Калатозова «Летят журавли». 1973 год. Создано Всесоюзное агентство по авторским правам — ВААП Советский Союз наконец присоединился к международной конвенции по охране авторских прав. А до этого произведения зарубежных авторов в СССР печатались, репродуцировались и исполнялись без всякого на то разрешения. При этом гонорары авторам выплачивались лишь в том случае, если они приезжали в СССР, да и то в рублях. Английский драматург Джон Пристли, чьи пьесы широко ставили в советских театрах, рассказывал, как при первом посещении Москвы он получил буквально килограммы рублей. Он купил какое-то количество икры, палехских шкатулок, еще чего-то, но денег не убавлялось. Тогда накануне отъезда из Москвы англичанин выложил на стол в своем номере «Метрополя» кучу советских денег и стал предлагать российским писателям, приходившим прощаться, взять сколько унесут. «Ни один не взял ни рубля, — удивлялся Пристли. — Они пугливо озирались и быстро уходили». Конечно, зарубежные авторы и их наследники, чьи произведения издавались в СССР без спросу, возмущались этим обстоятельством. Советский Союз решил присоединиться к международной конвенции по защите авторских прав и основать ВААП лишь тогда, когда количество советских научных публикаций в западной периодике достигло такого объема, что советской стороне показалось финансово невыгодным дальнейшее использование авторских прав без лицензий. 2002 год. Гибель группы Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье В этот день в Северной Осетии произошла одна из самых трагичных природных катастроф века — сход ледника Колка, в результате которого под миллионами тонн камня, льда и почвы были погребены полторы сотни человек, в том числе съемочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым. Дорога через Кармадонское ущелье никогда не была пустой: это самый короткий и удобный путь из многих горных сел до Владикавказа. Сергей Бодров с коллегами после съемочного дня тоже ехал по ущелью в сторону столицы республики. Ледово-каменный вал, высотой доходивший до нескольких сотен метров, накрыл их в пути. Из-за гибели съемочной группы фильм «Связной» так и не был снят. От второй картины начинающего режиссера (первая — «Сестры») осталось всего несколько солнечных дублей, снятых в роковой день гибели в Кармадонском ущелье. Бодров не был профессиональным актером, учился на искусствоведа, защитил диссертацию по теме «Архитектура в венецианской живописи эпохи Возрождения», поработал учителем, кондитером, телеведущим и даже спасателем на итальянском пляже. Роль Данилы Багрова в фильмах «Брат» и «Брат-2» Алексея Балабанова превратила его в символ поколения, которое возвело актера на пьедестал и полностью отождествило с его героем. Бодров не воспринимал актерство как профессию, а вот к режиссуре отнесся с азартом и трепетом, словно нашел наконец-то свое. «Началась новая жизнь. Новое состояние, к которому я всегда стремился в надежде, что когда-нибудь обязательно сниму кино», — воодушевленно рассказывал он за год до кармадонской трагедии. Жизнь Сергея Бодрова оборвалась в 30 лет. Смотрите также: